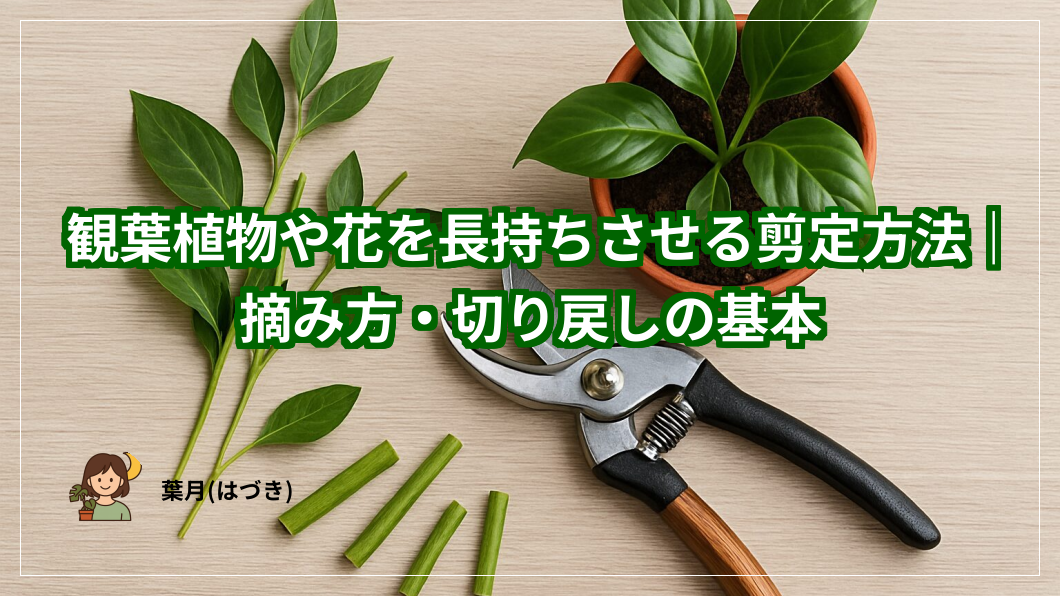

観葉植物を育てていると「葉が伸びすぎて形が崩れてきた」「花をもっと長く楽しみたい」と感じることはありませんか?そんな時に役立つのが剪定です。剪定を正しく行えば、観葉植物や花は美しく長持ちし、健康的に育ちます。

この記事では、剪定が必要な理由や種類ごとの基本、さらに初心者でも失敗しない手順をわかりやすく解説します。これを実践すれば、観葉植物をいつまでも元気で美しい姿に保てます。

葉月(はづき)

葉月(はづき)剪定が必要な理由とは?

観葉植物や花を長く元気に育てるためには、定期的な剪定が欠かせません。自然に任せておくと枝葉が伸び放題になり、見た目だけでなく健康面にも悪影響が出ることがあります。ここでは剪定が必要な主な理由を整理します。

見た目を整える

枝や葉が伸びすぎると、全体のバランスが崩れてしまいます。剪定をすることで樹形を整え、美しい姿を保つことができます。インテリアとして観葉植物を楽しむなら欠かせないポイントです。

成長を促す

不要な枝や古い葉を切ると、植物は余計なエネルギーを使わずに済みます。その分、新しい芽や葉に栄養が行き渡り、生育が活発になり丈夫に育つのです。

病害虫の予防

混み合った枝や枯れ葉は、病気や害虫の温床になりやすい部分です。剪定で風通しや日当たりを改善することで、病害虫の発生を防ぎやすくなるというメリットもあります。

観葉植物に適した剪定の種類

一口に剪定といっても、目的や方法によっていくつかの種類があります。観葉植物に適した基本的な剪定方法を理解しておくことで、必要に応じたケアができるようになります。

摘心(新芽を摘む)

摘心とは、茎の先端にある新芽を指で摘み取る方法です。これにより、横方向に枝分かれが促され、株がこんもりと茂るようになります。ポトスやアイビーなどツル性植物によく使われる方法です。

切り戻し(茎や枝を短くする)

伸びすぎた茎や枝を途中で切り戻す方法です。これにより新しい芽が下の節から出やすくなり、リフレッシュした姿で再び育つようになります。形が乱れたときに使いやすい剪定方法です。

間引き剪定(混み合った枝葉を整理)

間引き剪定は、株の内側で混み合っている枝や、重なって日光が当たりにくい葉を取り除く方法です。風通しと日当たりが良くなり、病害虫予防にもつながる大切な剪定です。

季節ごとの剪定の目安

観葉植物の剪定は季節に合わせて行うことが大切です。植物の生育サイクルに合わない時期に強く剪定すると、回復が遅れたり弱ってしまう原因になります。

春〜夏の成長期

気温が上がり新芽がどんどん伸びるこの時期は、剪定のベストシーズンです。摘心や切り戻しを行って形を整え、新しい枝葉の成長を促しましょう。

秋の軽い整理

成長が落ち着いてくる秋は、枯れ葉や傷んだ部分を取り除く程度にとどめます。強い剪定は避け、冬に備えて株を整える意識で行います。

冬は控える

冬は多くの観葉植物が休眠または成長をほとんど止めています。この時期に強い剪定をするとダメージが大きく、回復しにくくなります。枯れた葉を取り除く程度にとどめるのが安全です。

観葉植物別の剪定ポイント

植物の種類によって、適した剪定の方法や注意点は異なります。代表的な観葉植物ごとのポイントを見ていきましょう。

ポトス・アイビーなどツル性植物

ツル性の植物は摘心や切り戻しが効果的です。伸びすぎたツルを切ると、脇芽が出てボリュームが増し、バランスの良い姿になります。水差しで増やすことも可能です。

モンステラ・フィカスなど大きな葉の植物

大きな葉を持つ植物は、古くなった葉や下葉を取り除くのが基本です。茎が伸びすぎて形が崩れた場合は切り戻しを行い、新しい芽の展開を促します。

花を楽しむ観葉植物

アンスリウムやクンシランなど花を楽しむタイプは、花が終わった後に花茎を切るのがポイントです。これにより株への負担を減らし、次の花を咲かせやすくなります。

- ツル性: 摘心・切り戻しでボリュームアップ。

- 大きな葉: 古葉の整理と切り戻しで形を整える。

- 花物: 花後に花茎を切って次に備える。

正しい剪定の手順

剪定はやみくもに切ればよいわけではありません。道具や切る位置を意識することで、植物に余計なダメージを与えずにケアできます。ここでは初心者でも実践しやすい基本の手順を紹介します。

必要な道具と消毒

剪定には清潔なハサミや剪定バサミを使います。切り口から病気が入りやすいため、使用前にはアルコールや熱湯でしっかり消毒することが大切です。小さい葉ならハサミ、大きい枝には専用の剪定バサミを使い分けましょう。

切る位置と角度の基本

葉や枝を切るときは、節(葉が出ている部分)の少し上を斜めにカットします。まっすぐ切るよりも水が切り口に溜まりにくく、腐敗のリスクを減らせます。

剪定後のケア(水やり・管理)

剪定直後は植物が少し弱っている状態です。直射日光は避け、明るい日陰で休ませるようにしましょう。水やりは通常通りでOKですが、肥料は2〜3週間控えて株の回復を優先します。

初心者が失敗しやすい例と対策

剪定はシンプルに見えて、初心者がやりがちな落とし穴があります。ここでは典型的な失敗とその解決策を紹介します。

切りすぎて弱らせる

失敗例: 一度に大量の枝葉を切り落としてしまい、光合成ができずに株が弱る。

対策: 剪定は一度に全体の3分の1程度までを目安に。数回に分けて行う方が安全です。

切る位置が悪く枯れ込みが出る

失敗例: 節から離れた部分で切ったため、残った茎が枯れ込んでしまう。

対策: 基本は節のすぐ上でカット。切り口を斜めにすると水が溜まらず傷みにくいです。

道具の不衛生による病気

失敗例: 汚れたハサミを使ったため、切り口から病原菌が入り葉や茎が黒ずむ。

対策: 剪定前後はアルコールで消毒し、切った部分は風通しの良い場所で乾かすようにしましょう。

剪定に関するQ&A

観葉植物や花の剪定について、初心者からよく寄せられる質問をまとめました。

Q1:剪定は必ず必要ですか?

A. 必須ではありませんが、剪定をすることで株が若返り、形も整います。美しく長持ちさせたいなら定期的な剪定がおすすめです。

Q2:剪定バサミは専用のものが必要ですか?

A. 小さい葉なら普通のハサミでも可能ですが、太い枝や硬い茎には専用の剪定バサミが安全で切り口もきれいに仕上がります。

Q3:切った枝やツルはどうすればいい?

A. ツル性植物なら水差しや挿し木で増やせます。不要なものはカビの原因になるので速やかに処分しましょう。

Q4:剪定後に肥料を与えてもいい?

A. 剪定直後は株が弱っているため、2〜3週間ほど肥料は控えめに。まずは回復を優先しましょう。

まとめ

観葉植物や花を長持ちさせるためには、定期的な剪定が欠かせません。見た目を整えるだけでなく、成長を促し、病害虫を防ぐ効果もあります。正しい時期と方法を知ることで、初心者でも安心して取り入れられます。

- 剪定の目的: 美観維持・成長促進・病害虫予防。

- 種類: 摘心・切り戻し・間引き剪定が基本。

- 季節: 春夏は積極的、秋は軽め、冬は控える。

- 植物別: ツル性は摘心、葉物は古葉整理、花物は花後のケア。

- 手順: 清潔な道具で節の上を斜めにカット。

- 失敗防止: 切りすぎない・清潔な道具を使用。

剪定は難しい作業ではなく、植物を元気に育てるためのメンテナンスです。ポイントを押さえれば、初心者でも安心してチャレンジできます。

さらに詳しい情報は、参考リンク集をご覧ください。